九月,总裹着夏末的余温与初秋的清浅,在不舍与依恋间悄然驻足。运河两岸恰是最生动的注脚,烂漫的花簇缀着鲜绿的草甸,澄澈的蓝天托着蓬松的云絮,每一处景致都像被精心晕染的颜料,在天地间铺展开一幅流动的画。山坡上的草木酝酿着深浅不一的绿,田野间的人们弯腰忙碌,身影与自然景致相融,成了画中最鲜活的一笔。

这月更是满载喜悦的时节。田埂间,庄稼沉甸甸地压弯了枝秆,蔬菜鲜嫩欲滴;果园里,梨的清甜、桃的芬芳、瓜的醇香交织弥漫,空气里满是丰收的气息。运河水面上,船舶往来穿梭,桨声欸乃间,不仅载着秋日的馈赠,更将这份丰收的雀跃,一路送往大江南北的烟火人间。

数年来,我总以相同的执着奔赴这份美好——每日定格一幅运河影像,让步履所及的风光、季节流转的痕迹,都藏进这一帧帧照片里,拼凑成专属于我的运河行走记忆。

9月2日,运河岸边,人们在空闲时下网捕鱼,既是为了增添生活的乐趣,也能借此改善伙食。

9月3日,阳光洒在运河岸边的官湖镇,当大阅兵的震撼画面在屏幕上铺展,镇上四位曾亲历受阅的儿女身影出现时,家长们的目光瞬间凝住——既有对国家盛事的自豪,更有对自家孩子为国争光的骄傲,运河的水波仿佛也伴着欢呼,轻轻漾开这份属于小镇的荣耀。

9月4日,骆马湖北岸线的工人们弯腰除草的身影,与湖面波光交织成一幅生态修复的生动画卷。这场由政府主导、科研支撑的系统性治理,正在重塑湖泊的生命脉络——从退圩还湖工程清除的1200亩围网,到人工湿地里荷花与芦苇的次第绽放,每一株被拔除的杂草都在为沉水植物让出光合空间。监测数据显示,这种精准的生态干预已让湖区水质稳定在Ⅱ类标准,而同步推行的净水渔业更实现了每年固氮76吨、固磷5.6吨的惊人成效。骆马湖的蜕变正印证着”绿水青山就是金山银山”的深刻实践——昔日的围网密布之地,如今已成为震旦鸦雀与白鹭的栖息地,而生态管护员的”绿色饭碗”,则让环境保护与民生改善在湖滨交织成一首动人的和谐乐章。

9月5日,这片金黄的向日葵花田仿佛是大自然精心布置的舞台,在骆马湖畔铺展开一幅绝美的画卷。饱满的花盘如同无数张灿烂的笑脸,在微风中轻轻摇曳,闪烁着温暖的光芒。几位游客置身花海,举起手机记录下这令人陶醉的美景。远处的湖面波光粼粼,与这片金色的花田交相辉映,构成了一幅动静相宜的美丽图景。空气中弥漫着淡淡的花香,让人不由自主地沉醉在这宁静而美好的氛围中。

9月6日,在运河岸边的小路上,几位村民正对着手机镜头欢快地跳着舞蹈。她们的动作整齐划一,笑容灿烂,展现出淳朴而真挚的快乐。运河的水波在她们身后轻轻荡漾,远处的芦苇随风摇曳,构成了一幅充满生活气息的乡村画卷。她们用这种简单而直接的方式记录着生活的点滴,分享着运河岸边的美好时光。

9月7日,在运河岸边的疏浚工地上,几名工人正操作高压水枪向淤泥喷射水流。他们身穿深色工作服,戴着草帽,手持长长的绿色水管,站在泥泞的河床上作业。水枪喷出的水流冲击着淤泥,使其松动并与水混合,形成浑浊的泥水。远处可以看到一台黄色的挖掘机停在岸边,旁边还有一辆白色的皮卡车。背景中是茂密的绿色植被和阴沉的天空,整个场景展现了运河疏浚工程的辛勤与繁忙。

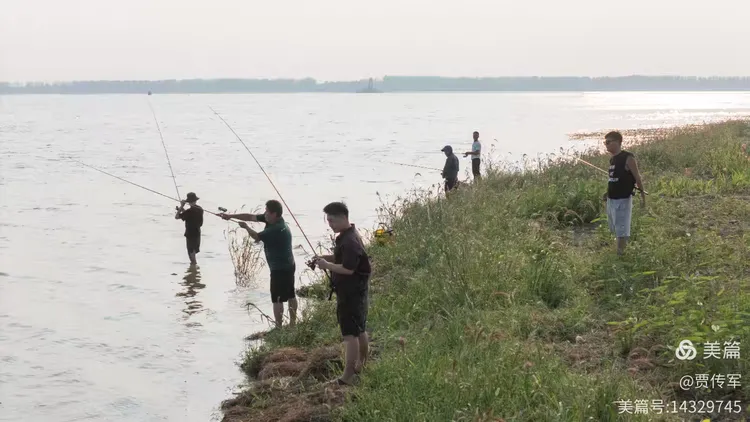

9月8日,骆马湖的晨光中,一群年轻人在湖畔组成了一道独特的风景线。他们或站在浅滩、或蹲在岸边,手持钓竿,目光专注地投向波光粼粼的湖面。有人赤脚站在水里,感受着湖水的清凉;有人则在岸边整理渔具,准备迎接下一次抛竿。湖风吹拂着他们的衣衫,阳光洒在他们年轻的脸庞上,每个人的脸上都洋溢着期待与兴奋。他们不仅是在钓鱼,更是在享受这难得的休闲时光,用这种方式拉近彼此的距离,在大自然的怀抱中留下属于青春的印记。

9月9日,骆马湖岸边,一位村民正专注地对着麦克风演唱,他的歌声在宁静的空气中回荡。不远处,一位骑着电动车的老人停驻岸边,成为他唯一的听众。老人戴着草帽,静静聆听,仿佛被这质朴的歌声所吸引。湖面上,一艘小船悠然漂浮,渔民们在船上忙碌着,他们的身影与歌声、听众共同构成了一幅充满生活气息的湖畔画卷。

9月10日,在邳州运河的清晨,工人们正驾着小船,用竹竿打捞着水面的水草。他们的身影在波光粼粼的河面上来回穿梭,与岸边的芦苇荡相映成趣,构成了一幅生动的生态治理图景。

近年来,邳州市大力推进运河生态修复工程,通过常态化的水草打捞和水面保洁,有效改善了运河的水环境。据统计,仅2024年,邳州运河水域的水草打捞量就达到了3.4万公斤,有力地维护了运河的生态平衡。同时,当地还在运河两岸种植了大量的绿化植物,建设了生态湿地,进一步提升了运河的生态功能。如今,邳州运河已从过去的”脏乱差”变成了水清岸绿、鱼翔浅底的生态廊道,成为了市民休闲娱乐的好去处。

运河生态的改善不仅带来了环境效益,也带来了经济效益。越来越多的游客来到邳州,欣赏运河风光,体验水乡文化。运河两岸的渔民们也从中受益,他们的渔获量逐年增加,生活水平不断提高。这一切都得益于邳州市对运河生态的重视和保护。

然而,运河生态的保护是一项长期而艰巨的任务。随着城市化进程的加快,运河面临的环境压力依然很大。因此,我们每个人都应该行动起来,从身边的小事做起,共同保护我们的母亲河。只有这样,才能让邳州运河的水更清、岸更绿、景更美,让这条古老的运河永远流淌下去,造福子孙后代。

9月11日,从马塘镇的丘陵训练场望去,文山全景在云雾中若隐若现。这片曾见证过金戈铁马的土地,如今已成为三七产业的金色版图——全球95%的三七在此孕育,年产值突破400亿元,科技感十足的三七博物馆里,电子沙盘演示着从GAP种植到生物医药的全产业链跃迁。普者黑的喀斯特峰林倒映在5A级景区的清澈湖面,8.64亿元生态投入让”盛满鱼虾的湖泊”重现生机,新增的轻轨4号线串联起高铁站与村寨,村民在”山河入梦”民宿里用壮锦纹样的智能门锁迎接八方来客。

马塘镇的变化尤为震撼:昔日的练兵场已蜕变为年产值5000万元的文净水厂,15亩地的现代化车间每小时产出4.8万瓶矿泉水,老君山的雪水通过无菌灌装线变成”文山递给世界的绿色名片”。庭院经济让农家小院焕发新生,斗牛展演、蜂蛹养殖、仙人掌种植等特色产业年创收超150万元,白支革村的”部落山庄”农家乐旺季日均接待200余人,酸汤鱼的香气与漂流的欢笑声在山谷回荡。

当夕阳为盘龙体育馆的玻璃幕墙镀上金边,德厚水库的波光与三七花田的金色交织成画。这座城市用轨道交通的轰鸣、民族团结的笙歌、生态治理的绿意,将战争记忆里的烽火淬炼为发展的星火。那些在坡芽歌书里传唱千年的符号,如今正随着数字化生产线的节奏,谱写着新时代的英雄史诗。

9月12日,在云南文山的集市上,少数民族村民们背着色彩斑斓的背篓穿梭在摊位间,构成了一幅生动的生活画卷。壮族妇女头巾上的几何纹样在阳光下闪烁,苗族老人银饰的叮当声与叫卖声交织成独特的韵律。集市上,不仅是物资交换的场所,更是情感交流的舞台。村民们相遇时,总是停下脚步,用夹杂着壮语、苗语和汉语的乡音寒暄,从天气聊到收成,从孩子的学业谈到家中的琐事。这种看似随意的交流,实则是维系社区关系的重要纽带。集市上的每一次驻足、每一次交谈,都在编织着一张无形的社会网络,将分散在山间的村寨紧密联系在一起。

9月13日,在云南文山马塘镇的集市上,每逢星期六,人们就会从四面八方赶来,参加这场热闹非凡的赶集活动。集市上,摊贩们的叫卖声此起彼伏,空气中弥漫着各种食物的香气,其中最引人注目的便是那一碗碗热气腾腾的米线。

在集市的一角,几位赶集人围坐在一张小木桌旁,他们手中拿着长长的水烟袋,正悠闲地吸着。这些水烟袋大多是用竹子制成的,有些还雕刻着精美的花纹,不仅是实用的烟具,更是一件件艺术品。水烟袋的烟雾袅袅升起,与周围的喧嚣形成了鲜明的对比,仿佛时间在这里放慢了脚步。

另一边,一位摊主正忙碌地制作着当地特色的酸汤米线。他先将新鲜的米线放入滚烫的开水中焯熟,然后迅速捞出,放入碗中。接着,他用铜锅熬制的高汤,加入酸豇豆、酸菜、小米辣等调料,最后再撒上一把葱花和香菜,一碗色香味俱全的酸汤米线就做好了。赶集人们端着碗,蹲在小板凳上,吃得津津有味,额头上渗出细密的汗珠,却依然舍不得放下手中的碗筷。

赶集不仅是马塘人采购生活物资的重要场所,更是他们交流情感、传承文化的重要平台。在这里,人们可以品尝到地道的美食,购买到独特的手工艺品,感受到浓厚的乡土气息。马塘的赶集文化,就像那碗酸汤米线一样,酸中带辣,辣中带香,让人回味无穷。

9月14日,在文山博物馆的展厅里,一位身着民族服饰的小男孩正站在”老山精神 边防支前”的展板前,神情庄重地进行讲解。他清脆的童音回荡在安静的展厅中,为参观者们讲述着老山战役中英勇的边防战士们的故事。他的身后,一位摄影师正用相机记录下这珍贵的一幕。

这个小男孩是文山博物馆的”小小老山精神宣讲员”之一。他们都是来自当地学校的学生,经过严格的培训和选拔,成为了博物馆的义务讲解员。这些孩子们利用课余时间,学习老山战役的历史知识,练习讲解技巧,用自己的方式传承和弘扬老山精神。

在讲解过程中,小男孩不仅详细介绍了老山战役的历史背景和重要意义,还分享了许多感人至深的英雄故事。他的讲解生动有趣,充满了感染力,让参观者们仿佛回到了那个战火纷飞的年代,感受到了边防战士们保家卫国的崇高精神。

通过这些”小小宣讲员”的努力,老山精神正在被更多的人所了解和传承。他们用稚嫩的声音,传递着强大的力量,让这段宝贵的历史记忆在新时代焕发出新的光彩。这些孩子们不仅是老山精神的传承者,更是文山这座城市的骄傲。

9月15,航拍镜头下,云南大地被白云与山峦交织成一幅灵动的自然画卷。

9月16日,邳州115名运河优秀儿女身着崭新军装,胸佩红花,整齐列队踏上”新兵运输专用车”,奔赴保家卫国的岗位。这是一场庄严而热烈的出征仪式,也是一次青春与使命的接力传承。

清晨的阳光洒在他们坚毅的脸庞上,胸前的”光荣入伍”绶带在微风中轻轻飘动。这些来自运河岸边的年轻人,带着家乡父老的殷切期望和对祖国的无限忠诚,即将开启军旅生涯的崭新篇章。他们中,有刚刚走出校园的学生,有来自各行各业的青年才俊,但此刻,他们拥有一个共同的身份——中国人民解放军战士。

登车的队伍井然有序,每个人的步伐都透着坚定与自信。他们的行李箱里,或许还装着母亲亲手缝制的鞋垫,父亲临行前的叮嘱犹在耳畔。这些细节,将成为他们在军营中最温暖的回忆,也将化作最强大的精神动力。

运河的水滋养了他们的体魄,也孕育了他们的家国情怀。今天,他们带着运河儿女特有的勤劳与坚韧,踏上保家卫国的征程。这不仅是个人的光荣,更是邳州的骄傲。他们将在绿色军营中淬炼成钢,用青春和热血诠释”运河精神”的新时代内涵。

当客车缓缓启动,送行的人群中爆发出热烈的掌声和欢呼声。这115名优秀儿女,承载着邳州人民的希望,肩负着保卫祖国的重任,正向着远方的军营驶去。他们的背影,是这个时代最动人的青春剪影;他们的征程,是一曲献给祖国的壮丽凯歌。

邳州的运河永远记得这些优秀儿女的名字,祖国的山河终将见证他们的成长与奉献。祝愿他们在新的岗位上建功立业,为军旗增辉,为家乡争光!

9月17日,夕阳为运河镀上金辉,一位女钓手正演绎着优雅的垂钓艺术。她身着简约白T与灰色运动裤,在堤岸前完成抛竿动作——路亚竿如银蛇般划出流畅弧线,拟饵精准落入波光粼粼的水面。身旁的电动车仿佛忠实伙伴,见证着她每一次利落的收线动作。运河的风拂过发梢,将这位都市女性与古老水道的邂逅,定格成一幅动静相宜的生活美学画卷。

9月18日,窑湾古镇码头上魅影。

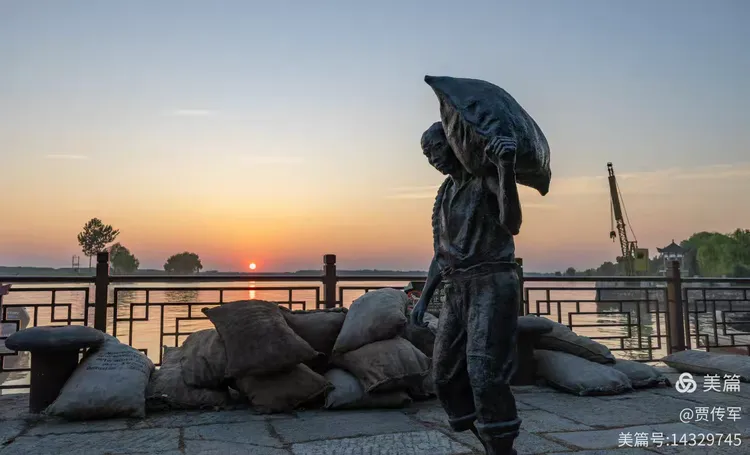

9月19日,古运河畔的雕塑,是一部凝固的史诗,记录着这条人工水道两千五百年的沧桑巨变。通州运河文化广场韩美林设计的32米青铜巨龙《东方》,这些雕塑以艺术之形镌刻着运河的记忆。徐州新沂窑湾古运河纤夫雕塑中黝黑汉子紧绷的肌肉,与天津临港湿地公园”津卫潮声”里搬运工的佝偻背影遥相呼应,共同诉说着运河儿女的生存智慧。清江浦《老地名》浮雕上”大闸口””石码头街”等22个古地名,如同散落的珍珠被运河水线串联,而通州”十夫”铜雕群像中运夫、船夫、纤夫的协作场景,则生动演绎着漕运制度的精密运作。这些雕塑不仅是景观,更是活态的文化基因,古运河的精神正通过这些具象符号,在当代生活中完成跨时空的对话与传承。

9月20日,运河边丰收的玉米。

9月21日,运河岸边的村民,茶余饭后的“楚河汉界”之争。

9月22日,窑湾运河上的过渡人。

9月23日,徐州大运河红枫森林公园里的除草队员正在除草。

9月24日,运河边的“讲堂”。

9月25日,邳州铁富镇,孩子稚嫩的手指轻轻触碰着老兵胸前的奖章,眼神中虽懵懂却仿佛感受到了那份沉甸甸的荣耀与历史的分量。

9月26日,枣庄市台儿庄古城里正在写生的绘画爱好者。

9月27日,在江苏省邳州市的一间排练室内,柳琴戏传承人杜桂芳老师正进行着一对一的教学。

墙上悬挂着“国家非物质文化遗产”的醒目标牌,彰显着这门传统艺术的重要地位。杜老师坐在一把蓝色塑料凳上,手持乐谱,正耐心地指导学生。她时而示范唱腔,时而讲解技巧,用丰富的表情和手势引导学生理解每一个音符和词句。

学生则坐在另一把蓝色塑料凳上,全神贯注地聆听和模仿。她的眼神中充满了对这门传统艺术的专注与热爱。房间内的大镜子不仅反射出师生的身影,也映照着墙上的标语“传承非物质文化遗产”,凸显了传承的重要性。

杜桂芳老师作为地方柳琴戏的传承人,多年来一直致力于这门艺术的传承与发展。她通过一对一的教学方式,将自己的技艺和经验毫无保留地传授给新一代,确保柳琴戏这一国家级非物质文化遗产能够代代相传,焕发出新的生机。

9月28日,在邳州市铁富镇村道上骑行的孩子们。

9月29日,运河边丰收的芡实。

9月30日,运河边正在采摘菱角的村民。

让世界了解运河

让运河走向世界

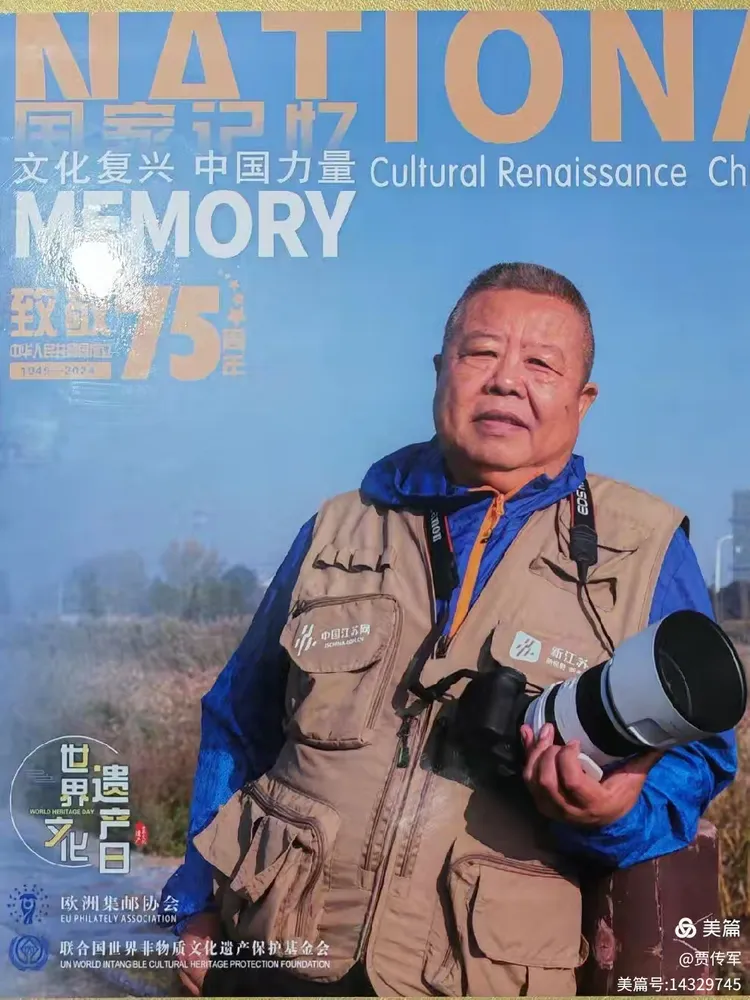

作者简介:

贾传军,江苏省邳州市人,中国民俗摄影协会会士,江苏省摄影家协会会员、大运河文化带建设研究院特聘研究员,扬州大学中国大运河研究院特约摄影师,徐州市徐国历史研究会副会长,邳州市民俗摄影协会会长。出版了《我的运河》个人专集图书并被浙江大学等图书馆收藏。作者生在运河边、长在运河旁、工作在运河上,对这条古老文明的母亲河有着深厚的感情,多年坚持拍摄运河的点点滴滴,曾三次全程走完京杭大运河及浙东运河(部分通航航段行走数次),行程万里之多拍摄数万幅运河题材照片。这条古老文明的母亲河有着深厚的感情,多年坚持拍摄运河的点点滴滴,曾三次全程走完京杭大运河及浙东运河(部分通航航段行走数次),行程万里之多拍摄数万幅运河题材照片。