当舞台监督来通知上场后,顿时,我也许患上刘良友怯台的“传染病”,精神一度失控。当陈老师为我检查服装,发现我的彩裤“洪湖水浪打浪”时,他也患上那两位高大威猛老师的“传染病”,或许是久经沙场老将深谙艺术启蒙心理学,玩了一手以毒攻毒的独门秘笈。只见他立起身来,对着我柔声吼道:

“登才,稳住了!”

说罢,照着我的屁股踹了一脚。

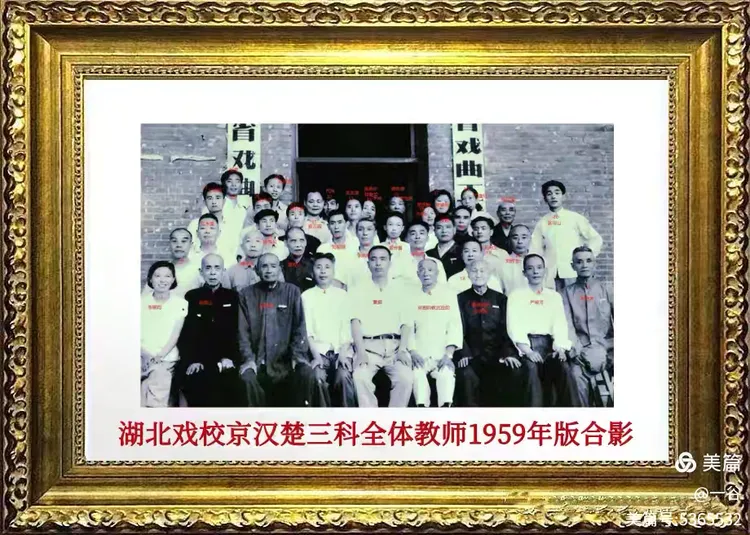

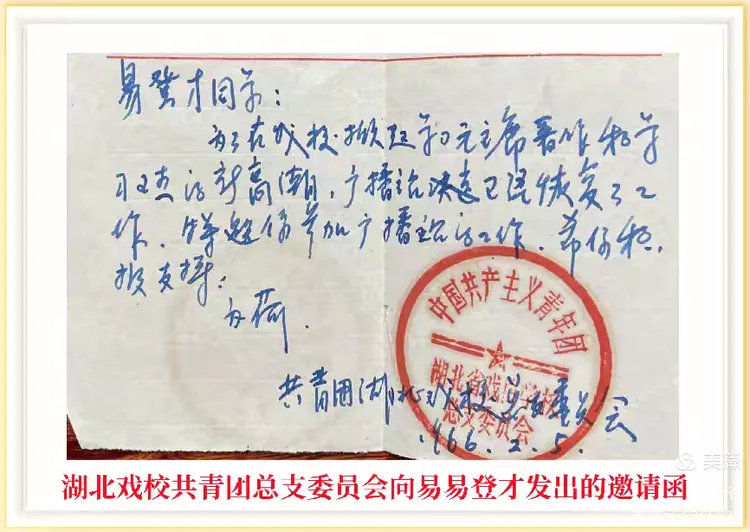

一位友人发来帖子,说湖北戏校修校史,并附上全体教师合影的照片。我上看下看,左看右看,京汉楚三科老师赫然在目一个不拉,唯独不见我的师父,将照片转给一位师弟整整考证一天,结论依然如故。此事叫人大为纳闷,师父是最早建(进)校的元老为何不见?不禁要问:

“师父,您在哪里?”

为给校史提供一点参考资料,更为缅怀师父培育之恩,本人在记忆的苍茫里翻箱倒柜,终于“海底捞”地找到一点碎片,算是教学生活的足迹。也管不了“显摆”的微辞,现将碎片整理如下:

行话说,一日为师,终身为父。提到戏校,第一个值得回忆的人,当然是我的启蒙师父陈汇南。

那还得挖树从根起。

天有风云雷电,月有阴晴圆缺。历史的天空,只有拨开迷雾,才能见到背后的真相。

首届省戏校,是58年大跃进的产物,黄校长是一位气象宏伟,胸襟弘阔的老革命。从全国各地像蒙宝一般地蒙来了八方神仙,即令身在囹圄的也破格聘用,诚可谓为“聚天下英才而用之”,所达到的教学目标也是非同凡响凡的。尽管经过了“文革”的折腾,似乎面目全非,莫衷一是。但只要我们遵循辩证唯物主义的观点,运用全面、历史、一分为二的方法来总结,总体说来,主流是肯定的,成就是巨大的,问题是前进中的,经验和教训也是值得研究的。

如果说湖北戏校是一座高耸入云的大厦的话,毫无疑问,首当其冲要点赞四梁八柱,同时也不能忘怀那些默默奉献的砖瓦沙石,他们都是母校身上的血肉,只要是遵守校规,并取得一定成绩的都应予以充分肯定。

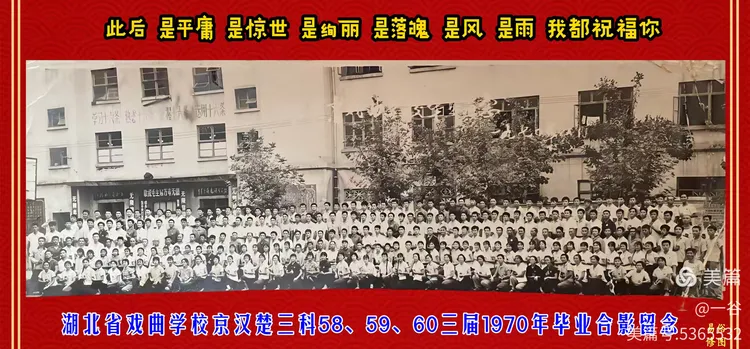

岁月更迭,沧海桑田。14年的湖北戏校,师生们历经磨难,饱经风霜。一如大浪淘沙,风卷残云,留下虽不见得都是金子,但一定会是有重量的。这一切到1970年毕业前夕初见分晓。师生们造化究竟怎样呢?

用两句话概括:

上天入地各一点,

中间人物一大片。

分而言之:有的大红大紫,有的有的桃李满天,有的中流砥柱,有的碌碌无为,有的唱了“西皮流水”……

陈老师虽然不怎么会说,也不怎么会写,更不会随波逐流。所以当“飓风”来袭时,照样行得正,坐得稳,不左不右,三条大道走当中。在不少意志不坚定者,被大风大浪冲击得七零八落,东倒西歪时,唯师父安然无恙,稳如泰山。

这叫他的几个老实巴交的徒弟感到欣慰。

同理,他的徒弟们同样安然无恙,这叫他们老实巴交的师父一样感到欣慰。彼此祝愿:好人一生平安!

湖北戏校藏龙卧虎,决不是一句形容词。在表面安宁的校园,竞争十分激烈。最常见的是诸如为剧目、课堂、演出、见首长、上北京、资源等发生N多“争”。几个老实巴交的徒弟,碰上一位老实巴交的师父,温良恭俭让不擅争,要想搞出点名堂来,恐怕难。

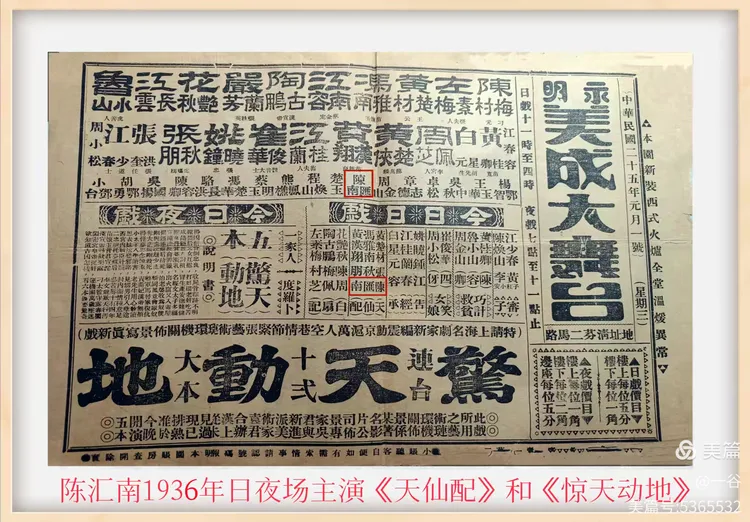

但是,当我们课余闲聊时,听了名演员严楠芳的介绍,方知师父也是一位不穿军装、颇有战功的“老兵。”

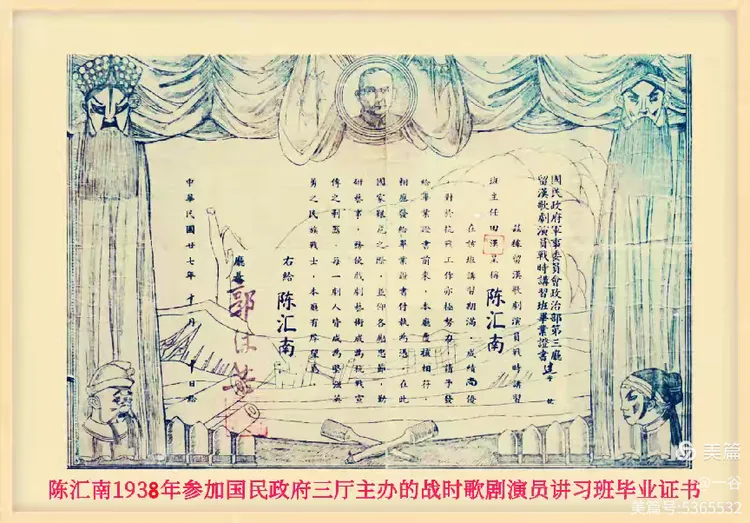

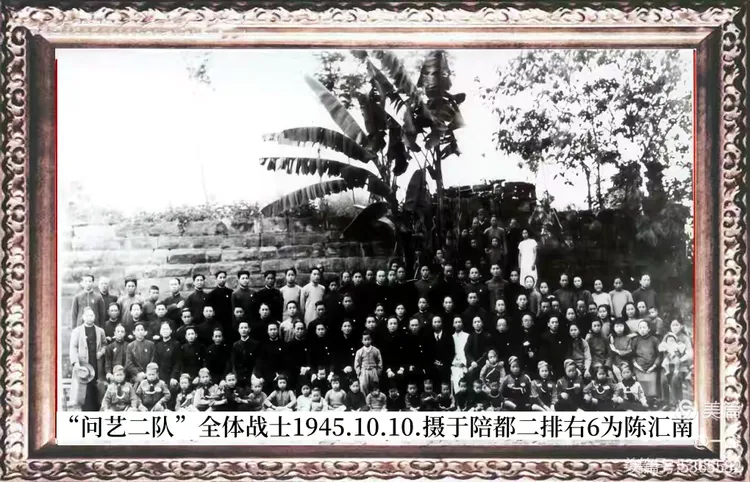

1937年,根据周恩来“加强团结,共同抗日”的指示精神,陈老师参加国民政府三厅主办的战时歌剧演员讲习班学习。毕业后,随沈云陔“问艺二队”入川巡演。

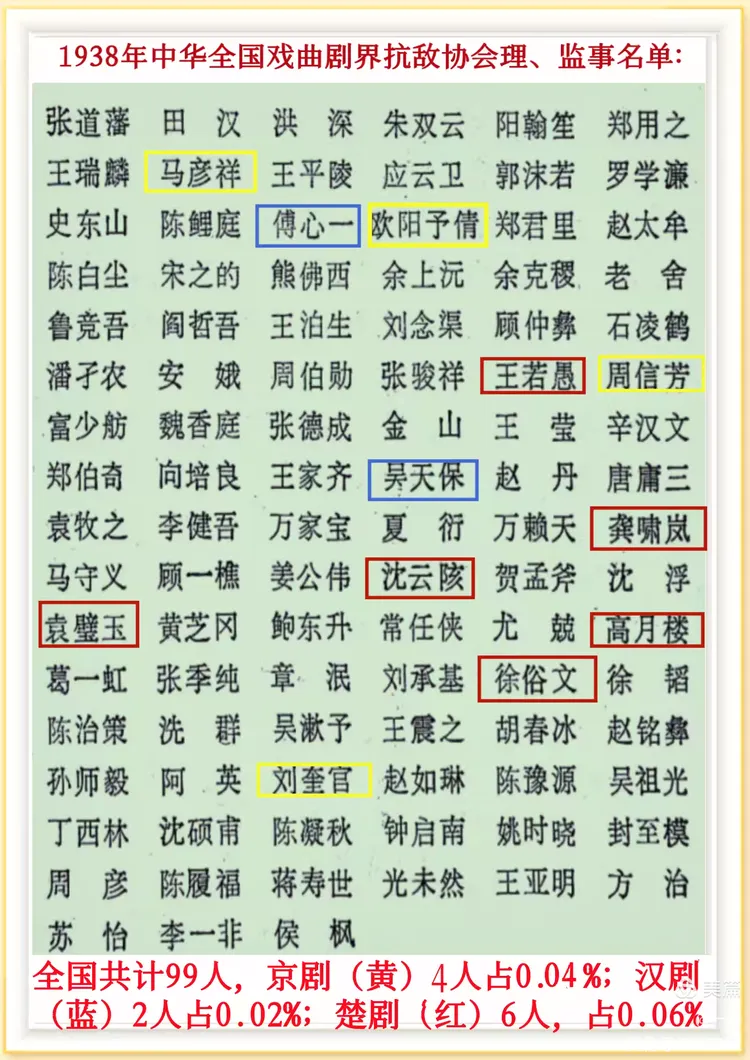

该队在四川八年期间,演职员与家属共一百五十余人,在沈云陔、王若愚的带领下,积极参加抗日宣传、大家不拿包银(即戏班收益分配),吃公伙,不顾日本飞机狂轰滥炸,把舞台当炮台,把戏场当战场,冲锋陷阵,出生入死。凭着满腔的爱国热情和精湛的艺术,谱写了一曲气贯长虹、“铜板铁琶胜干戈”的戏曲英雄史诗。

同时踊跃举办募捐义演,整个“问艺二队”从1938年到1945年估计共捐献法币441万元。据 DeepSeek 综合结论,理论购买力、除去贬值因素外,441万法币其值换算为:大致相当于现如今的人民币1亿至1.3亿元。坚持进行抗日宣传活动长达8年之久,保证队伍不散,全体返汉,殊属不易。

令人自豪的是,平时不哼不哈的师父,关键时挺身而出,演出了一回威武雄壮、现实版的“孟良搬兵”的大戏。

据《楚剧大师沈云陔》一书记载:1941年11月16日,为庆祝郭沫若先生50华诞,话剧界,在导演石淩鹤和演员舒秀文、张瑞芳共同努力下,成功演出了郭老创作的一部以战国时义士聂政刺韩相侠累的故事为核心,展现了崇高家国情怀与兄弟情义的话剧《棠棣之花》。戏曲界,则由京剧王震瓯、川剧张德成、楚剧沈云陔分别演出了祝贺专场。

这些演出场场爆满,观众出现了万人空巷的盛况。有的演出还招待了英、法、美、苏等多国的驻华使节,组织方还向剧组赠送了“还我河山”的旗帜。这些活动不仅展示了各剧种的艺术魅力,而且通过历史人物光辉的艺术形象,宣传了民族精神和坚强意志。在当时具有强烈的感染力,激发了广大观众的爱国情怀和抗战决心。无疑,对于国民党顽固派也是一次沉重的打击。

不久,一个天气阴沉沉的上午,郭老正在文工会主持一个重要会议,突然遭到事前混迹在剧场中的特务和流氓破坏,并扬言抓人。机警的国老见势不妙,悄然隐身,沿着后台的楼梯上到顶楼,来到了沈云陔的家中被主人隐藏起来。

夜深人静,当郭老正要离去的时候,一帮不明身份的人荷枪实弹包围了沈家。眼看一场悲剧即将发生,年轻刚强的陈汇南闻讯急中生智,偷偷从敌人的眼皮下翻出了院墙,好不容易搬来救兵,终于化险为夷,使郭老平安脱险。此后,陈汇南深明大义,舍己为人的英雄行为受到大家的称赞。

新中国成立后,师父参加武汉市楚剧团工作,1951年武汉市组建中南艺校时,原武武汉市楚剧团团长、楚剧大师沈云陔根据师父的优长(1921年——1926年曾在久负盛名的汉剧“顺”字科班学艺六年),安排他到中南艺校任教,当年该校学生有:李志高、荣明祥、郑维汉、田沔东、张 漪、肖毅勤、吴招娣等,1953年武汉市组建武汉市戏曲学校后,师父继续从事教学工作,学生有:彭昌锦、余星川、颜昌明等。

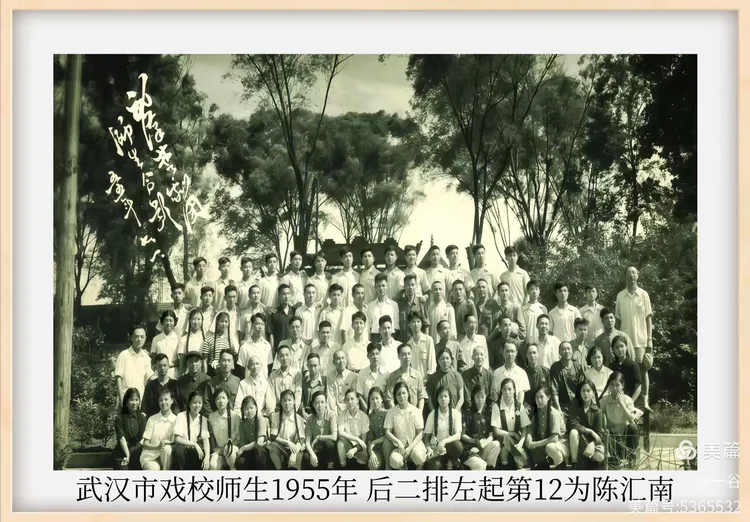

1955年7月1日,武汉市戏曲学校中山公园照片合影名单:

第五排:(左起)陈绍铭 邱祥国 郑杏生 李志高 荣明祥 胡 鑫 彭振樑 刘昶东 余昌才 陈建华 田沔东 郑维汉 袁 来 徐敢生

第四排:(左起)姚新久 陈振民 王天佑 高少搂 冷先春 罗卓松 余少君 陈剑秋 丁元启 周东成 钱德森 陈汇南 沈洪春 吴兆岚 鲁昌明 陶维远 沈砚文 凌艺涛

第三排:(左起)肖毅勤 代启信 高维珍 苏 文 邓式中 罗玉华 易佑庄 熊剑啸 黄 均 李金和 刘 纯 江桂兰 袁璧玉 容 芷 李合童

第二排:(左起)李雅樵 朱亚林 魏春兰 陈梅村 鲁小山 章炳炎 王祥寅 朱德芳 周炬光 沈云陔 陆大妈 段殿坤 关啸彬 高月樵 陈六庆 彭文秀 陈玉枝

第一排:(左起)陈文秀 肖受珍 张 漪 湯明慧 张汉珍 陈家琪周 琪 鲁玉华 曾莉莉 江家华 易玉珍 蔡佩兰 吴招娣 丁小荣 丁秀英 王珏萍

1958年,湖北省戏曲学校组建,在沈云陔的推荐下,师父到省戏曲学校继续担任教师,与严楠芳、吴兆岚等组成省戏校最早的教师班底。

难怪严楠芳老师说师父“是个高人”。其功有三:

一、

“一位满肚子学问的师父。”

著名演员、师父的得意门生、原来武汉市文化局局长李志高对陈老师如此评价。

二、

二剧通吃,乃唯一一位汉剧科班出身,又精通楚剧的双料宝贝,

三、

三朝元老,是中南艺校、武汉市戏校和湖北戏校唯一一位三校连任的教师。

要问我的师父在哪里?客观地说,也许就在这里。

当年不是传诵一句响亮的口号么,说“今天我以学校为荣,明天学校以我为荣”。说实话,我们老生组几十年如一日既以学校为光、又以师父为荣的。

湖北戏校政治空气特浓。在强大的“政治挂帅,又红又专”宣传攻势下,主流教学风气浩浩荡荡,但不乏暗潮汹涌,即在“拔尖政策”影响下,“有了业务便有一切”的现象较为普遍。以至留下“红与专”、“重点培养与普遍提高”二者关系如何做到完美结合等这些个学术难题。

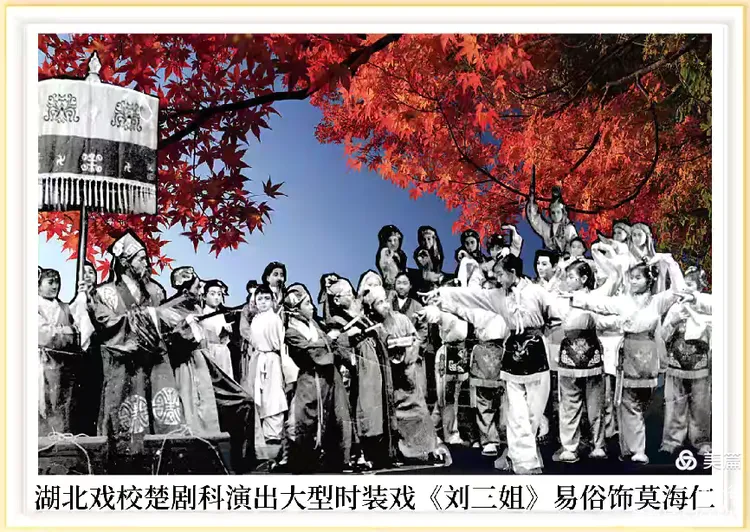

它是一个新型戏曲专科学校,师和生的关系不同于旧戏班那种从一而终。好比是铁打的营盘流水的兵,老师是营盘学生是兵。不过启蒙教育还是有大体分类。当年由陈老师主教的楚剧科三届老生组的学生名单如下:

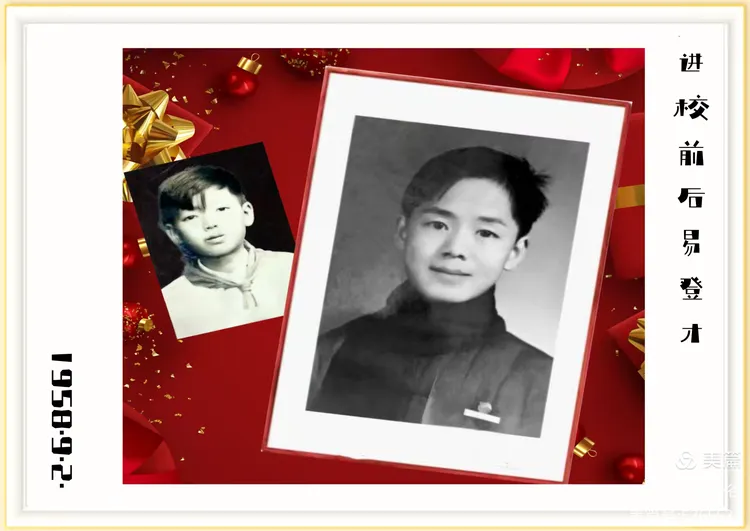

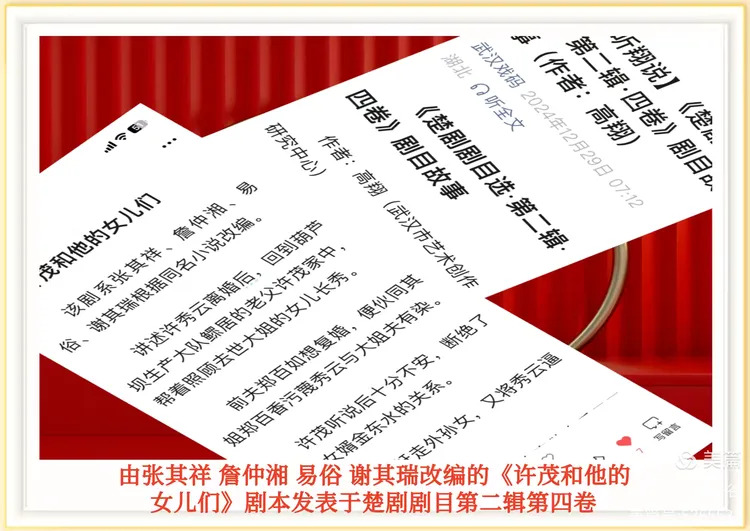

朱光明、李培富、史照华、傅再兴、段世明(后来转小生)、段世了、段兰清(后二人转丑角)、易登才(易俗)。

启蒙,顾名思义,启蒙意味着开发昏昧无知的心智,使其明白事理,掌握知识。行话叫“砍坯子”。是艺术人生的第一课,即铸魂定型。无论是在做人还是从艺都将会起到决定性的作用。

问题是,学生成色参差不齐,城市学生2名,贫下中农子弟6名,进校时间不一,分别为58、59、60届,带来层次、进度不一,教学难度可想而知,却从未听到陈老师叫一声苦。

我原是乡里放牛伢,非但才不出众,貌不惊人,且对戏曲一窍不通。练腰,人称“长江大桥”;学戏,人称“慢一拍”;人送绰号:“核(黑)黄素(瘦)”,妥妥的一枚“梢子生”。我们师兄弟几个大体上同病相怜,那种一见如故的化学脑壳不多。在大讲“放卫星”的岁月里,大多难免遭遇“冷落清秋节”。每到此时,不欺穷,不拔尖,不来虚的那一套的师父张开双臂,悉数揽入温暖的怀抱,然后手把着手,心连着心,你百问不厌,他诲人不倦,坐科多年来,师徒情悠悠,意深深。听到最多的是:

“一板一眼不马虎,一招一式要到堂。”

老师隐藏得最深的内心隐秘是:

“你们这代人要争气,要争取老生挂头牌!”……

所幸是,师父对我们基本做到一视同仁,一碗水端平。

当然有一个细节除外,那是陈老师授课太累,身体不舒服。跟他同寝室的严老师劝他打点酒解乏,老师眼睛望着史照华,史觉得回回都是他,于是把眼睛盯着我,我正要去打点酒时,被老师拦下了。看来师父还是有点偏心眼哟。

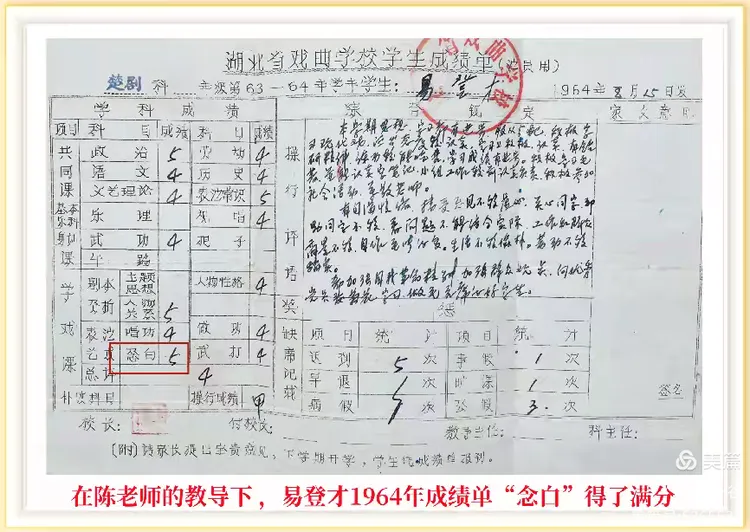

此外,作为58届的我,也许受益更多。比如陈老师代表作《二堂审子》《打金枝》《吴天寿送观书》《潇湘夜雨》《大清官》《琵琶上路》等剧都毫无保留地亲授于我。前面三戏还登报公演过。此外,师父炉火纯青的“喷口” 功夫,业内有口皆碑,无人能出其右,算得上绝活。这些毫无保留的传承,使我受益匪浅,1964年成绩单业务考评,我的“念白”居然破历史记录地得了满分。

要问我们的师父在哪里?客观地说,也许就在这里:

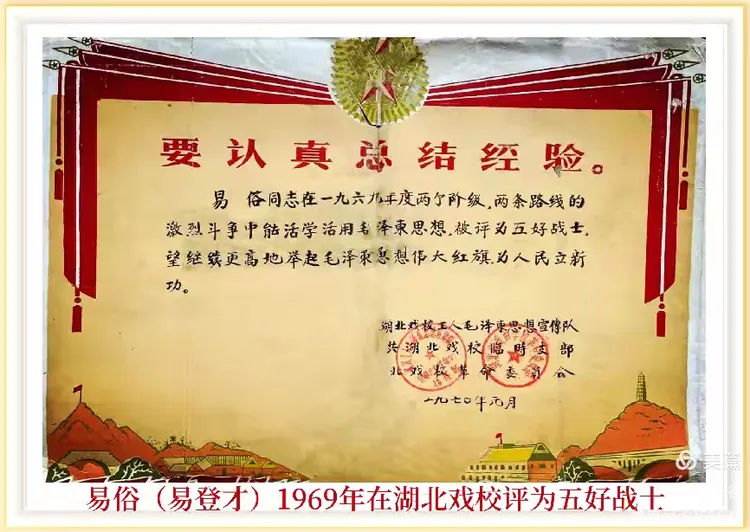

仅举一例。(不好意思献丑了)。根据不完全统计,本人戏校评先获奖:

1959年,演出积极分子

1960年,红旗手

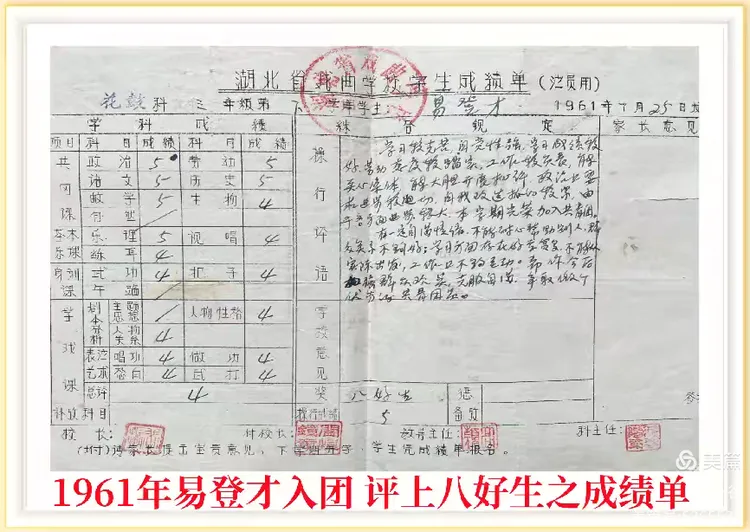

1961年, 八好生

1965年,五好生

1969年,五好战士

其中1961年和1964年成绩如下:

学习较刻苦,自觉性强,学习成绩较好,劳动态度较踏实,工作较负责,能关心集体,能大胆开展批评,政治上要求进步较迫切,自我改造抓的较紧,由于各方面进步较大.本学期光荣加入共青团和被评为“八好生”。

有一定自满情绪,不能耐心帮助别人,群众关系不夠好。学习方面存在好高贪多,不能从实际出发,工作不够主动,希你今后加强群众观点,克服自满,争取做个优秀的的共青团员。

此外,窃以为,对事业心不能狭义理解,对转行、转业不宜排斥。当时的黄振校长也有“不上樟树上柳树”说法。人的能力有高低,贡献有大小。只要为社会的进步添砖加瓦,拼搏进取且有成效,便叫成人成才,应该受到肯定。谁能说朱光明光荣参军,后逐步历练成为武汉市劳动局人事处处长不是事业心么?谁又能说,李志高当文化局长与戏剧艺术无关吗?

其实,陈老师育人无数,为他争了气长脸的大有人在。早期的如:名演员荣明祥、李志高等人。后期的:段世明,段世了也都评上国家一级演员,还有知名演员李希安,都程度不同的作出了贡献。由此可见,陈老师的教学无疑是成功的,甚至说是内外双丰哩!

彩排,好比演员高考,干系十分重大,轻则关乎一个戏的成败,重则影响一个人终身的饭碗。“高考”算是背靠背,彩排则是面对面,上千双火辣辣的眼睛一起射向你,一点儿也不亚于万炮齐轰呀!但凡初次登台学生,是没有不紧张的,听说有人被吓得尿裤子。我亲眼所见的是舞台背后鲜为人知、搞笑的小喜剧:

时间:1959年。

地点:武昌阅马场西场口4号,湖北戏校三楼排演场。

与我的《二堂审子》同时彩排的同学刘良友,我们十几岁,都是大娘坐轿——头一回上台。他上汉剧《打花鼓》。震天价锣鼓响起后,吓得浑身筛糠,他向主教老师连连求饶“哎哟!我的娘咩!……”连续三次直往后台躲,最后硬是被两位高大威猛的老师强行推出了场。

那天我也心慌得紧(这也许是奔向文学的主因)。但幸运的是:别人的老师都还不见人影,陈老师早早来到后台,为我找好了化妆桌;别人的老师抽烟喝茶忙不停,陈老师破例地暂时实行“双戒”;别人的老师为学生化妆时,千叮万嘱,说说笑笑,陈老师却只说了一句:“不要紧张。”但我分明感觉到师父为我化妆,当画到眉毛时手也在微微颤动;开演了,别人的老师纷纷到台下抢座位了;陈老师欣欣然,依依然地为我穿好服装,一直等到把我送到马门口。他虽没有什么动听的言语,但时刻陪伴我的身旁,使我踏实多了。不过,还是出现了与文章开头的那一段。

师父照着我的屁股猛踹一脚后,使我一个大趔趄,差点嘴啃泥,不禁戛然失笑,刹那间紧张感烟消云散,荡然无存了。

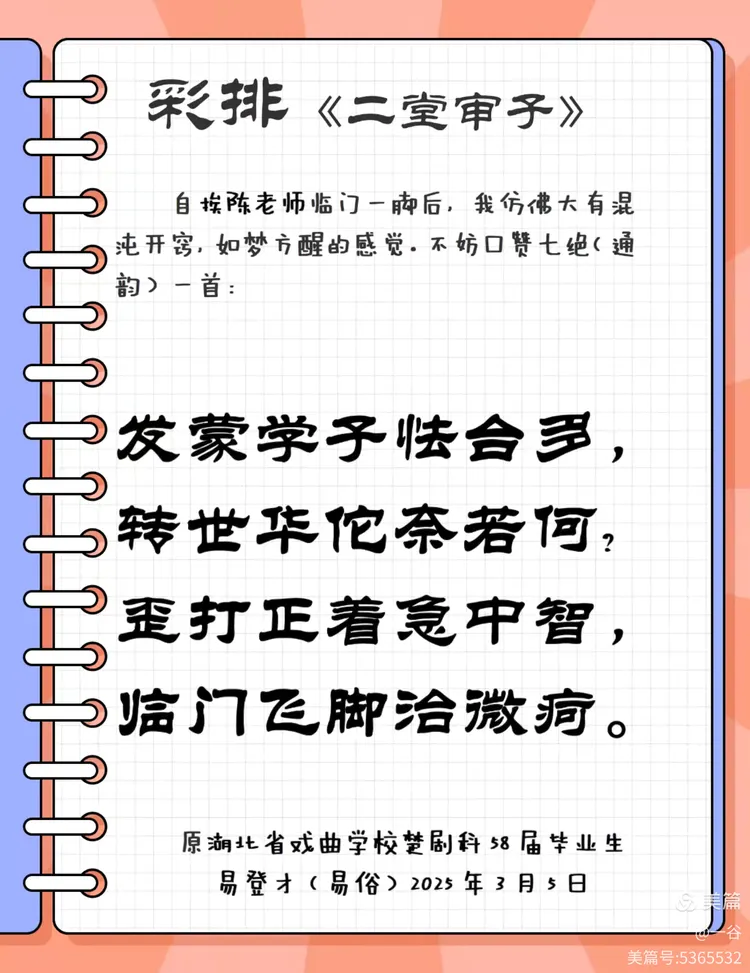

老师此举,使我想到乡下接生惯用的土法绝技。众所周知,刚出生的宝宝会大哭,否则就就有生命之虞。那法子是让出生不哭的孩子“挨打”,只要把婴儿头朝下,照着屁股猛打一巴掌,孩子立马哇哇开叫,屡试不爽。说来也怪,自挨陈老师老师一脚后,我仿佛大有混沌开窍,如梦方醒的感觉。事后学写七绝(通韵)一首:

发蒙学戏怯台多,

转世华佗奈若何。

歪打正着急中智,

临门飞脚治微疴。

说真的,当我的表演进入角色时,似有如鱼戏水的味道,更证明我判断的正确。尤其在我偷看到黄校长眼睛笑成一条缝时,更有一种说不出的快感和幸福。在后来的漫长打拼的人生里,每每回忆起这一幕的时候,心里总是油然想起我乡下种田打土的父亲。

“一天到晚抱着砖头(书),不务正业!”

那一年,我的文化课作业被王明毅老师连续打5分加、在全校作文比赛中《小铁人李培富》一文又获三等奖、同时报纸上开始发表我写的“豆腐干”后,便经常抱着《斯坦尼斯拉夫斯基全集》的书不放,师父见了十分担忧徒弟“移情别恋”,三心二意荒废学业,在部分人信奉“宁愿给你一吊钱,也不愿一句言”背景下,一向不怎么爱说话的师父,终于生气地说出如上的话。

年轻的我,一如现在的我,不善沟通。

更叫人不解的是,现在的我,一如年轻的我,热爱文学胜过生命。

不过,徒弟不傻,更不是忘恩负义的“白眼狼”,弟子深深知道,责之深,爱之切。那似望子成龙成凤的父母理想破灭后的本能和纯真。与其说是批评,不如说是表扬;与其说是恨,不如说是爱;与其说是“父子”恩怨,不如说是使命担当与育才情怀。

解铃还须系铃人。伤了老师的心,必须用一辈子来偿还,哪怕到生命的最后一刻,也必须了结。否则,死不瞑目矣。……

毕业意味着,圆满结束学生生活,勇敢面对成人世界。

勤奋为径,智慧为灯。1970年,谁也没有想到老实巴交“稍子生”的我,也许正是因为师父教导做人从艺“一板一眼不马虎,一招一式要到堂”,在毕业前夕走了一回狗屎运——四喜临门:

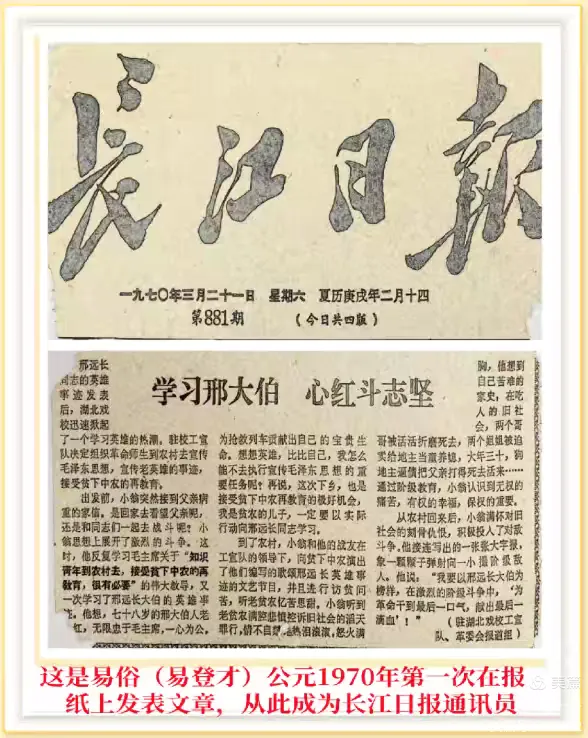

即长江日报发表处女作;

被学校评为“五好战士”;

分配到梦寐以求的湖北省楚剧团;

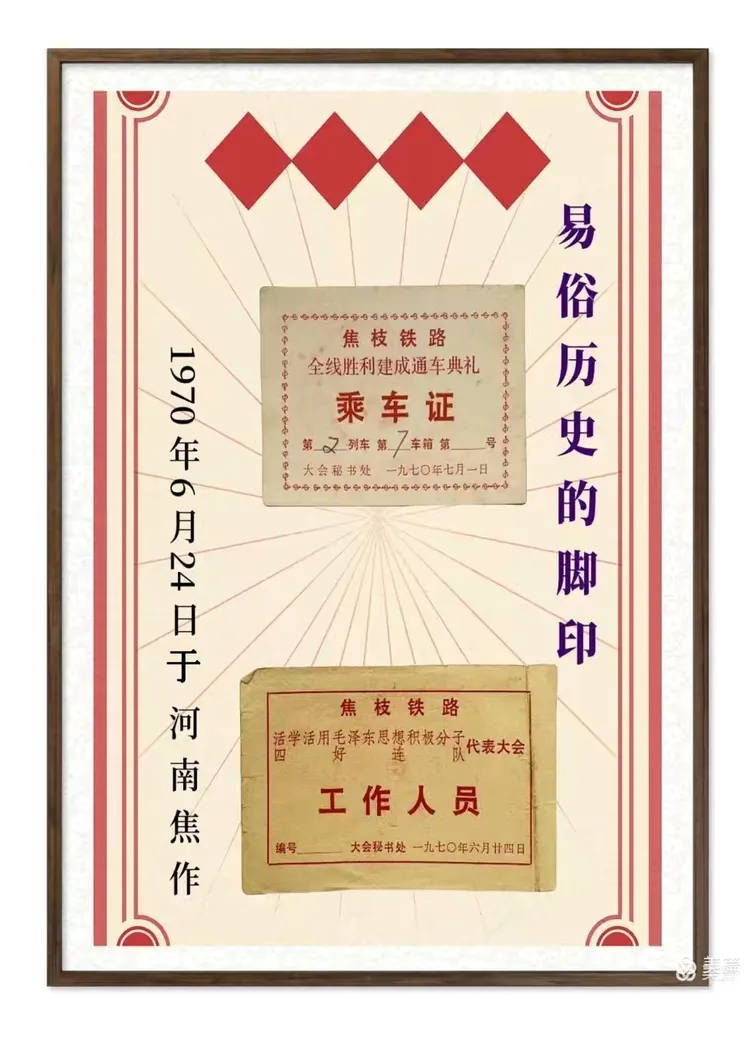

参加湖北省革委会创作组,赴焦(作)枝(江)铁路生活创作。

常言道,长江后浪推前浪,一代更比一代强。时值纪念师父诞辰110周年之际,当献绵薄之意,谨将此文,向天堂的陈老师汇个报吧。

我分配到省楚剧团后,其中借调到武汉大学任教和考入中央戏剧学院戏文系进修各两年,其余基本上以创作为主。在写戏之余(剧本另附),除戏校作品和为省楚几位名家评定职称代写论文外,截止到1983年止,据不完全统计,发表在中央和省市县纸质媒体——报刊杂志上的文论、诗词等,现将目录摘抄如下:

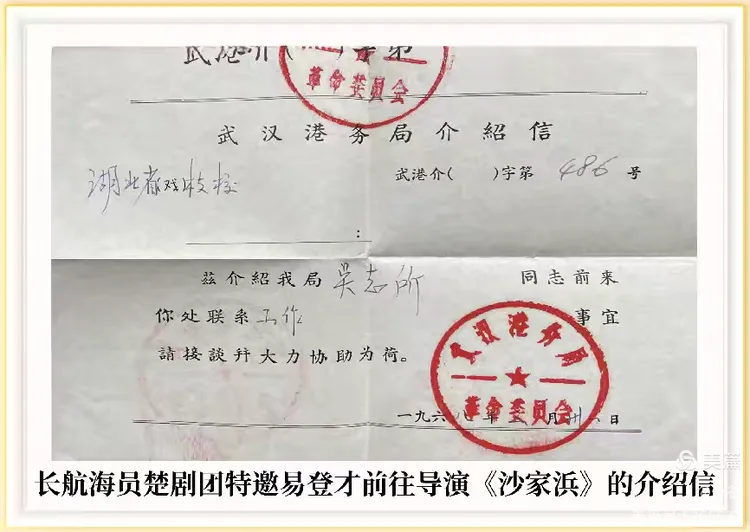

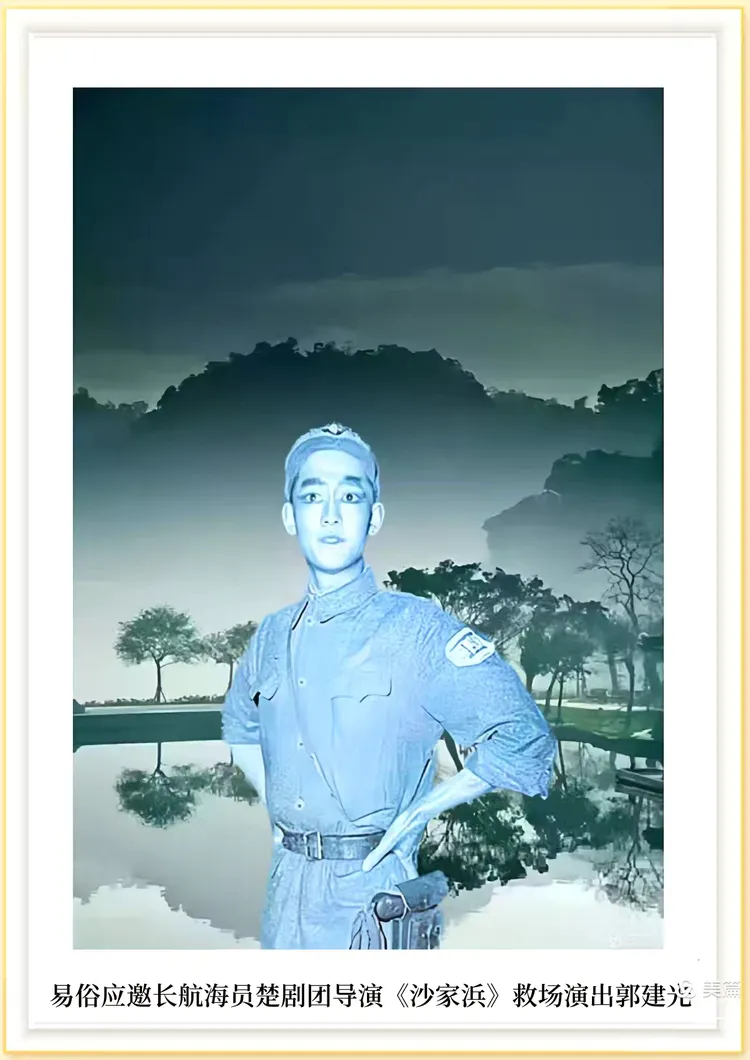

01.1971.9.30.湖北日报第四版:《绿叶扶红花 英雄更光辉•评电影沙家浜》。

02.1973年8月,楚剧表演唱《亲人啊请你喝碗热鸡汤》易俗作词,知名作曲家彭文秀作曲,省楚演出。

03.1974.6.2.湖北日报第四版:儿歌《长大要当杨子荣》。

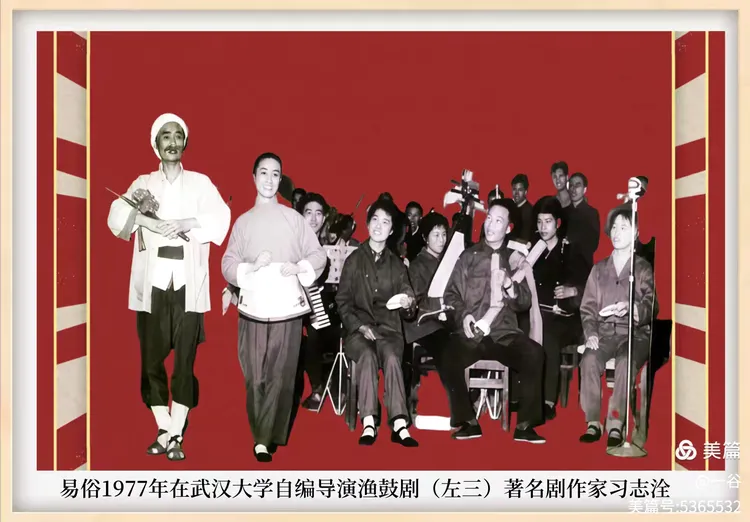

04.1976年,为欢迎日本第13批青年访华代表团来校参观,赶排一组节目,其中有我自编、导、演的渔鼓剧和习志淦作曲我作词的《热烈欢迎日本朋友》歌曲。1977年3月6日,由我们图书馆学系群文专业教工宣传队成功演出。客人观摩录像后带回日本,据说获好评。

05.1977.4.18.武汉大学打印:本人在武大任教讲稿《小戏创作基础知识》(80000余字)。

06.1978.9.20.楚剧清唱《钢铁工人紧跟华主席》易俗作词 ,著名楚剧大师李雅樵谱曲,省楚演出。

07.1979.11.24.省戏剧研究所主编:《湖北省1979年专业剧团创作剧目评奖评论集•天沔花鼓戏“小坚决”艺术浅析》。

08.1979.5.27.湖北日报笫四版:《怀念关啸彬》(为李雅樵代笔)。

09.1979.第1期襄樊文艺:《谈小戏创作选材的技巧》(与《追报表》作者徐国华合作本人执笔)。

10.1979.11.8.湖北日报第四版:《基于原作勇于再创•汉剧“中秋疑案”观后》。

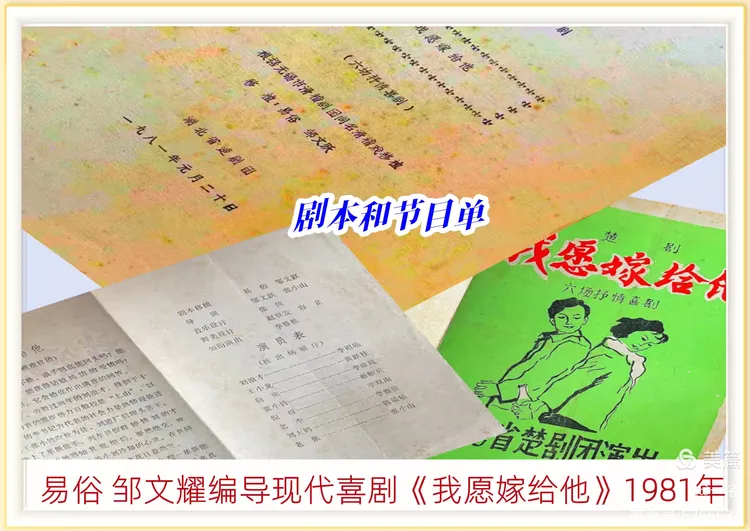

11.1981.4.13.湖北广播电视台录像播出:《我演“我愿嫁给他”李书记的体会》(为李雅樵代笔)。

12.1981.5.湖北青年第六期:《乐为青年架鹊桥•记老红娘陈登敏》。

13.1981.长江戏剧笫一期:《著名楚剧演员关啸彬不姓关》

14.1982.黄陂文艺第二期:诗《园梦》。

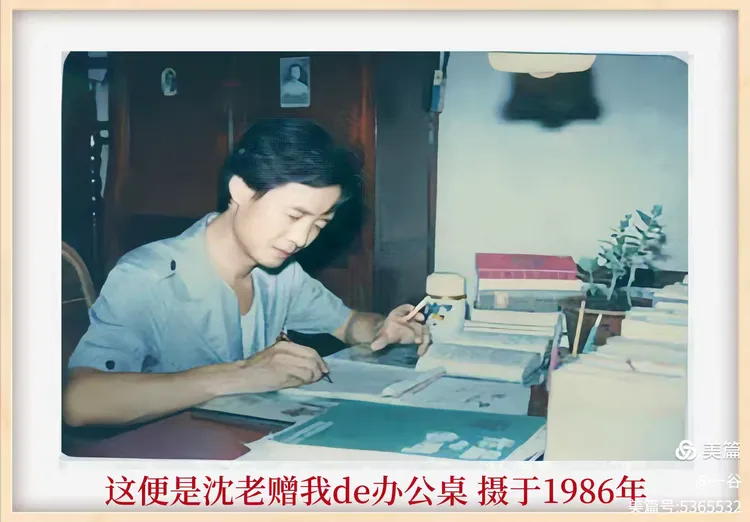

15.1982.12.4.省楚剧学会编印:《沈老与青年》。

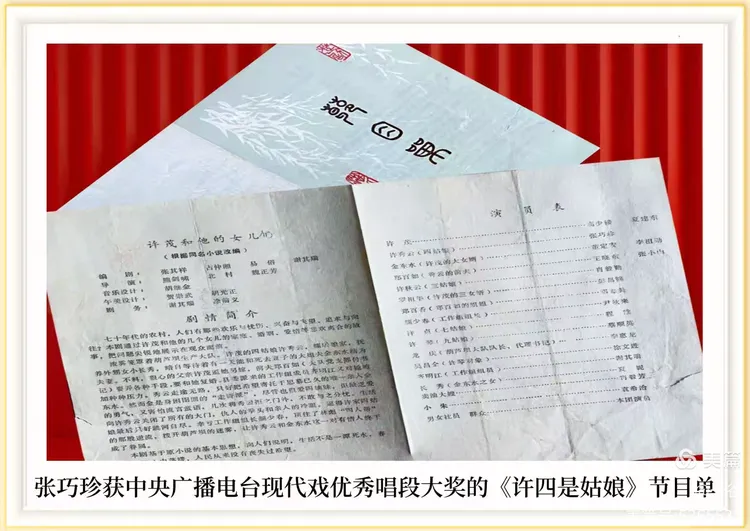

16.1982.人民戏剧第十期:《楚剧新秀张巧珍》。

17.1983.3.17.长江日报第二版:《新春下厂 开张大发》。

18.1983.武汉剧坛第四期:诗《献给炭火之歌》。

19.1983.武汉剧坛第五期:诗《炭火颂》。

20.1983.江戏剧第三期:《记青年楚剧演员•张巧珍的爱、勤、创》。

21.1983.12.1.湖北日报第三版:《振奋精神,排演现代戏》。

22.1983.8.8.长江戏剧第四期:《标新立异的闯将 优质高产的能手•记戏曲导演余笑予》。

23.1983.12.7,长江戏剧第一期:《商品化倾向是楚剧发展的绊脚石》等等数十余篇。

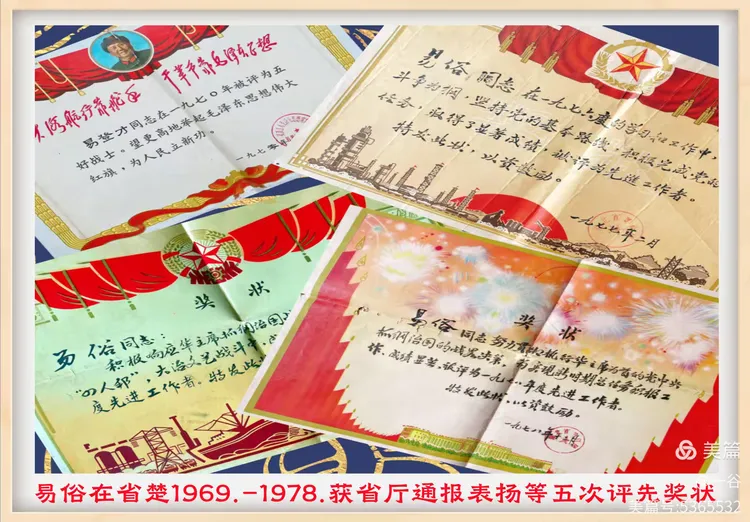

好,再简单汇报政治方面的情况,据不完全统计,我在省楚评先获奖记载:

1969年,五好战士

1970年,五好战士

1974年,湖北省文化厅通报表扬

1976年,先进工作者

1977年,先进工作者

1978年,先进工作者

值得一提的是80年代,我的一位师弟去看望陈老师时,师父特意问到了我。于是,师弟顺便将上面的情况向老师一五一十做了汇报,他老人家听后沉吟半响,终于笑了,笑得还有点灿烂哩!……

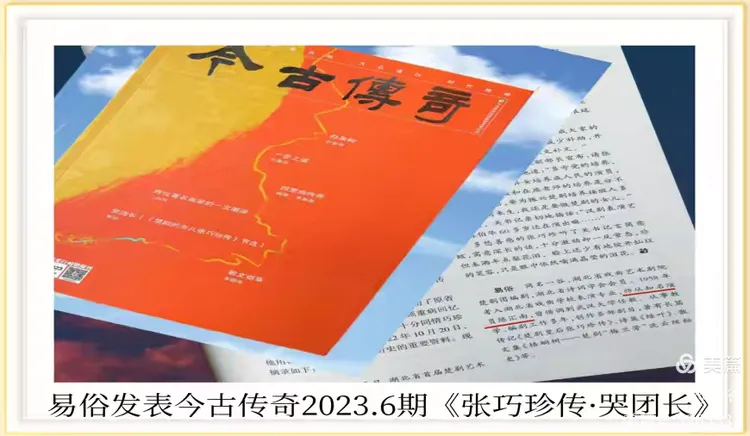

家是长途跋涉的起点,也是万里游子的归宿。虽说师徒几十年聚散两茫茫,但当我年满八旬,告别文艺界长达35年之际,在全国百强名刊今古传奇2023.6期上,发表中篇纪实文学《张巧珍传·哭团长》一文时,依然不忘湖北戏校,依然感恩师父,坚持在后记中工工整整刊出:

“师从知名演员陈汇南”。

据说,该刊物全国发行高达6万册。倘此话属实,那么虽说不能跟那些桃李满天下的老师相比,但您老人家也算是万人瞩目啊。虽说学生此生此世没能让唱老生挂头牌,但争做“老”实一“生”挂头牌也不错呀!

师父咩,您老人家是不是也可以学生为荣咧?哈哈……

以上这些记录生活的碎片,看似零散、不成系统、微不足道,但如果经过连接、加工、缝纫起来,便是一件完整无缺的新衣。这新衣正是历史,抑或红色历史。历史既是红色,自会传递情感,启发思考。恰如伟大文学家鲁迅先生说过的话:

“让死者复活,是为了赞美今天的战斗。”

哦哦,要问我的师父在哪里?客观地说,也许就在这里:

你也许永远看不到他的身影,你也许永远听不到他的声音,但他的生命已化入湖北戏校的身体,他的血管已连通楚剧的动脉,如同那张合影的背景墙上的一块块红砖早已嵌入大厦之中,融为一体了。至于看不看得到那又何妨呢?

因为——

师父,永远活在我们的心里。